"БИБЛИОТЕЧКА ЮНОГО ХУДОЖНИКА" Серия: XX век:страны, мастера И.БАЧУРИНА Амедео МОДИЛЬЯНИ МОСКВА© «Юный художник», 2002 г.  * Все стихи в тексте Франсуа Вийона(из "Баллады поэтического состязания Блуа")

Фото. 1916 - 1917.

Голова. Известняк. 1911-1912. Галерея Тейт, Лондон.

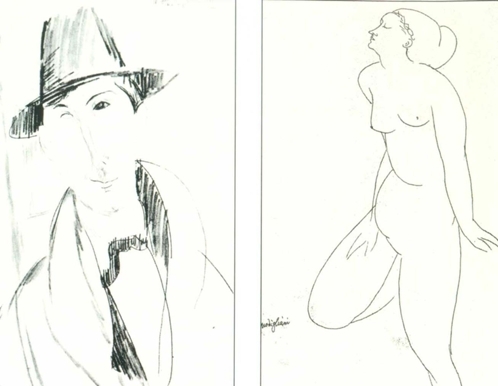

Сандро Боттичелли Фрагмент картины "Рождение Венеры"  Константин Брынкузи. Спящая муза.  Анна Ахматова.Рисунок. 1911.  Виолончелист.Масло. 1909. Частное собрание, Париж. Портрет Диего Риверы.Масло. 1914. Художественный музей, Сан-Паулу.  Молодая служанка. Масло. 1919. Художественная галерея, Нью-Йорк.  Портрет Моисея Кислинга.Масло. 1916.Частное собрание, Париж.Х.Сутин.Масло. 1915.Государственная галерея, Штутгарт  Портрет Макса Жакоба.Масло. Около 1915.Частное собрание, Париж.Портрет Беатрисы Гастингс.Масло. 1915.Частное собрание, Нью-Йорк.  Портрет Леопольда Зборовского.Масло. 1918. Художественный музей, Сан-Паулу,Бразилия  Портрет Жана Кокто.Масло. 1917.Частное собрание, Нью-Йорк.  Портрет Анны. Масло. 1918. Галерея современного искусства, Рим. Девочка в голубом. Масло. 1918.Частное собрание,Париж.  Жанна Эбютерн.Масло. 1918. Музей Нортона Симона, Пасадена, Калифорния  Дама с черным галстуком. 1917. Частная коллекция, Париж.  Жанна Эбютерн.Масло. 1918. Метрополитен Музей,Нью-Йорк. Жанна Эбютерн.Масло. 1918.Частная коллекция, Берн.  Обнаженная на подушке. Масло. 1917-1918. Собрание Д.Матгиоли, Милан.  Обнаженная с ожерельем. Масло. 1917. Частное собрание, Нью-Йорк.  Этюд к портрету Марио Варвольи. Карандаш. Декабрь 1919 - январь 1920. Рисунок обнаженной. Карандаш. 1918-1919.Частное собрание.  Обнаженная на белом.Масло. Около 1917.Частная коллекция, Париж.  Обнаженная. Масло. 1917. Музей Гугенхайма, Нью-Йорк. .Жанна Эбютерн. Портрет Модильяни. Январь 1920. Карандаш. |

От жажды умирая над ручьем...На склоне позднего Средневековья веселый нищий парижанин Франсуа Вийон, острослов и умница, не позволял печали надолго овладевать собой, а если это случалось, то разбавлял слезы вином и забывался в танце всегда послушных ему рифм. Париж был тем счастливым и страшным домом, где в расцвете лет он жил, пребывая на гране отчаяния и полуголодного восторга. Писал стихи до тех пор, пока не был изгнан за городские стены, и, что было с поэтом после, никто не знает. Однако оставленные им рифмы звучат и разлетаются по свету уже пять столетий. В сущности, этот балагур и пьяница, может быть, самый грустный из поэтов на земле. Но в его стихах нет и тени уныния. Вооружившись шутками и парадоксами, Вийон сочетает не сочетаемое и из того, что было нелепицей и абсурдом, с блеском высекает истину, которая, как видно, и оказалась самой верной его подружкой зимними ночами у берегов Сены. Париж был суров, требователен и часто несправедлив в XV веке. Не менее суровым оставался он и в начале XX, когда уже очень больной, пьяный, уставший от безденежья художник Модильяни буквально вламывался в мастерские друзей и, срываясь на крик, подолгу читал стихи Франсуа Вийона, как будто пытаясь заклинать злую судьбу искристой рифмой средневекового собрата.От жажды умираю над ручьем.Смеюсь сквозь слезы и тружусь играя.Куда бы ни пошел, везде мой дом,Чужбина мне страна моя родная.Амедео Модильяни, Моди, как называли его друзья. Итальянец испано-еврейского происхождения. Черный горячий взгляд, удивительная красота и сила облика, мягкое обаяние, обогащенное свободной декламацией стиховна французском и итальянском, ранние успехи в скульптуре и живописи, благородство стремительных дружб, неугасающее внимание женщин. Как много блеска! Какая счастливая природа!Невольно задаешься вопросом - к чему столько испытаний пало на эту великолепную голову и откуда взялось бесчисленное множество непреодолимых преград и трудных обстоятельств на пути к такому, казалось бы, заслуженному успеху? Зачем Богу было угодно очертить его судьбу столь драматично? Или он сам выбрал и принял ее как единственно верную из возможных и послушно понес страшную тяжесть нищеты, отверженности и непонимания?Он родился в светлом пространстве Италии, в городе Ливорно, в 1884 году. Был младшим и любимым ребенком в семье обедневшего маклера. Особенно нежной заботой окружала его мать Евгения Гарсен. Она обучала сына языкам и гуманитарным наукам. Именно благодаря этой женщине с царственной осанкой он с детства был увлечен литературой и философией. Ее одобрение и поддержку Амедео получил и тогда, когда стал заниматься рисованием, хотя это занятие не сулило безбедной жизни. Рисовать он начал рано, почувствовав свою стезю как-то сразу и навсегда. Уже в возрасте четырнадцати лет поступил в обучение к ливорнскому художнику Гульельмо Микели, который принадлежал к кругу последователей импрессионистов. Все бы хорошо, но, к сожалению, Амедео не отличался крепким здоровьем. Уже в 1900 году у него обнаружили первую вспышку туберкулеза. Судьба начала расставлять свои страшные метки. Несмотря на стесненность в средствах, мать отправляет его на лечение к югу, в Неаполь. Так он впервые покинул Ливорно и вступил в пору юности, ставшей для него временем паломничества по великим городам своей страны.В возрасте 1 7 - 1 8 лет Модильяни подолгу живет в Венеции, Флоренции, Риме, снимая дешевые комнаты и посещая "свободные школы обнаженной натуры" ради избранного ремесла. Кроме того, там можно было бродить по улицам вдоль нарядных палаццо, устремляться насквозь в арки, проходить под нависшими балюстрадами балконов и мимо влажных от бликов воды терракотовых стен навстречу синему небу площадей, доставая взглядом взлетающую голубиную стаю. Он мог часами пропадать в просторной тиши галерей, останавливаясь напротив грустно летящей на раковине Симонетты Веспуччи, представшей в обнаженности Венеры под кистью Алессандро Боттичелли, и следить за линией наклона отрешенного лица богини любви, тяготеющей с высоты стройного тела к гладкой поверхности породивших ее волн. Этот отягощенный необходимостью жить вектор склоненной рыжеволосой головы на высокой шее, видимо, остался в подсознании Модильяни знаком строгой печали, лежащей на всяком жителе земли. Он много видел в эти годы: и золотое торжество Симоне Мартини, и пышные творения кисти венецианских "эпикурейцев" под могучим предводительством Тициана, и клубящиеся страсти Сикстинской капеллы, и сфумато сумерек любознательного Леонардо. Страна, где он родился, была тем некогда роскошно возделанным садом Ренессанса, который по-прежнему приносил свои плоды. Его юности коснулась дерзкая юность Европы, названная эпохой Возрождения, оставив в памяти цвет своей радости. Кто мог знать, что в XX веке маятник качнется от Боттичелли к Модильяни.И какие-то древние корневые системы кватроченто, казалось давно умершие, дадут внезапный свежий побег в другом времени, в результате чего молодой итальянец станет невольно возвращать живописи забытый язык своей родины, впрочем, со свежим парижским акцентом. В 1906 году в возрасте 22 лет Модильяни приехал в Париж.Этот город был неизбежен для Амедео и до конца жизни фатально притягателен. Как и для всякого начинающего художника начала XX века, Париж был для него полюсом надежд и средоточием всех устремлений. Не пестрая жизнь улиц, оперенных лавочками, кафе и ресторанчиками, тянула его сюда, но переплавленная в красках жизнь великих "новых" художников Франции, перемятая в глине Родена и Майоля, получившая монументальную непрерывность на полотнах Сезанна, закрученная в ослепительной цветовой карусели Клода Моне. Как встретил его Париж? Довольно прохладно, как и всех прочих, "томимых жаждой" туда попасть. Именно в результате этой странной жажды Модильяни "умирал" над живительным "ручьем" неисчерпаемой природной и культурной гармонии Апеннинского полуострова и рвался на север, в холодный город Людовиков, где несметные сокровища собственных картин не спасли его от нищеты. Этот побег оказался побегом за смертью и одновременно за бессмертием в полном соответствии с парадоксами Вийона. Во время коротких возвращений на родину он кричал: "Мне нужен Париж!", а в предсмертном бреду в больнице для бедных без конца повторял: "Италия, милая моя Италия!" Италия, как-то территориально отдалившись и став"чужбиной", всегда оставалась единственной по-настоящему "родной страной", а дом, обретенный во Франции, обернулся могилой, хотя он и прожил там свои главные годы и дни, в тесных мастерских Монпарнаса и Монмартра, часто меняя место жительства и с трудом расплачиваясь за кров Парижа. Туда так же естественно было стремиться художнику, как солдату на передовую. Здесь был действительно передний край войны, объявленной всякому напомаженному уродству, всякой заманчивой пошлости или восковому жизнеподобию. Здесь можно было, наконец, вдохнуть прокуренного воздуха понимания. Здесь немногие оборонялись против многих и держали над городом флаг красоты, теряя одного солдата за другим. Но эта маленькая армия парадоксальным образом побеждала.Я знаю все, я ничего не знаю.Мне из людей всего понятней тот.Кто лебедицу вороном зовет.Я сомневаюсь в явном, верю чуду.Нагой, как червь, пышней я всех господ.Я всеми принят, изгнан отовсюду.Новое, новое, новое! Поиски этого нового захватывали парижских товарищей Модильяни. Казалось, не будет конца все возникающим художественным течениям. Чудеса творились прямо за дверями соседних мастерских. Все более смелая деформация экспрессионизма, буйный декоративный напор и артистическая раскованность фовизма, только что вылупившийся на мольберте Пикассо кубизм и его победоносное шествие под восторги с одной и улюлюканье с другой стороны, захвативший многих неоклассицизм - то иронический, то возвышенно монументальный. Кроме того, возрастающий интерес ко всякого рода архаике, древностям и самым разным экзотическим культурам, вносил свои неожиданные коррективы в кипящее искусство двадцатого. Тут недолго было растеряться от потока художественной информации. Десятки ярких имен появились тогда в искусстве Франции, часто иноземного звучания, среди них и плавное имя Модильяни, который быстро встроился в бродячую жизнь, обносил приличную одежду и слился со всей этой потертой братией. Причем среди прочих его привлекали люди эксцентричные, остро одаренные и по-детски беззащитные, которые даже в этом кругу казались чудаками и отщепенцами. Дружескую любовь к живописцам Утрилло и Сутину, славившимся экстравагантными выходками, он пронес через всю жизнь. Моди умел за самым необычным поведением различать искренность и душевную чистоту. Смелые идеи, экспериментально подтвержденные в мастерских, выносились на обсуждение за чашкой кофе или стаканом вина в дешевом кафе с выспренним названием "Ротонда". Какие бурные споры затевали здесь эти полунищие, еще не известные миру, но уже признанные друг другом собеседники. Общая страсть к искусству, общая неустроенность и безденежье объединяли их. Для работы над своими великими проектами они снимали самые дешевые углы, некоторые просто жили почти коммуной в так называемом "Улье" - неказистом сооружении со множеством комнат. Тогда, в 1906 - 1910 годах, здесь все знали Модильяни как начинающего скульптора. Действительно, скульптурой он увлекся еще в Италии и жаловался на дороговизну материалов (живопись обходилась дешевле). Богачом Моди так никогда и не стал, так что с материалами и в Париже приходилось туго. В его короткой жизни время, отданное скульптуре, может быть по-разному оценено. Достигнув здесь многого, неизмеримо большего он позже достигнет в живописи, но, в некотором смысле, вся его живопись была продолжением скульптуры. В конце XIX - начале XX века многие художники пробовали себя в нескольких видах искусства. Знаменитый импрессионист Дега неплохо лепил, Майоль пробовал себя в живописи. Модильяни начал с ваяния, не думая, что это только начало. Работал энергично и самозабвенно. Богатство скульптуры - это ее жизнь в пространстве, присутствие многих точек зрения. Скульптура объемна, то есть объемлет все стороны, метафорически, можно сказать, все объемлет. Но для максимального выражения этой планетарной круглости скульптуры ей, при любых качествах, необходима цельность. О такой цельности помышлял и Модильяни. Он любовался ею в залах египетского искусства в Лувре, где скульптура действительно обладала магическим совершенством, сочетая в себе обобщенность и в то же время смысловую насыщенность. Но это было искусство религиозного культа. Благодаря канону, оно тысячелетиями сохраняло накопленные гармонические формулы. Однако в XX веке все, и уже довольно давно, существовали вне каких-либо канонов, вне единого мировоззрения, в тягостной стилевой пустоте. И теперь каждый мало-мальски одаренный художник должен был за краткий срок, отведенный ему жизнью, попытаться сформировать сколь-нибудь внятный собственный канон. Поистине это требовало невероятных усилий. Возвращаясь из египетских залов, Модильяни упрямо искал свой язык в скульптуре, бился над ним, хотя великие каноны прошлого просачивались сквозь эти поиски. Но его это не пугало, ведь сам принцип обобщения был верен. Человек изначально стал центром внимания Модильяни. В скульптуре - лицо человека, голова. Он так никогда всерьез и не увлекся пейзажем или натюрмортом. Все явления природы, предметы или здания оставались всего лишь окружением той непрерывной энергии, что крылась в человеческом существе. В его мастерской одна за другой стали появляться бесстрастные каменные головы, в которых отсутствовал даже намек на портретность. Они лишь обозначали человека как округлое, закрытое и таинственное даже для себя самого явление. Все эти головы чем-то напоминали греческую архаику или скульптуру экзотических стран. Этим поискам и экспериментам немало способствовал близкий друг и сосед Модильяни, обретенный им уже в Париже, румынский скульптор Бранкузи. "Простота не цель искусства, к простоте в искусстве приходят помимо своей воли, приближаясь к реальному смыслу вещей". Эти слова Бранкузи очень важны вследствие того, что глубоко верны и точно отражают стремление многих художников постимпрессионистического времени двигаться к"реальному смыслу вещей". Такое стремление оставалось неизменным для Модильяни в течение всей его жизни, и поэтому неудивительно его восхищение личностью Бранкузи. Это отшельник и нелюдим некогда прошел через магнетическое влияние Родена, чье творчество теперь с его стороны могло быть лишь предметом сдержанной критики, ведь скульптура Родена была центробежна в своей основе, а Бранкузи добивался предельной концентрации объема. Модильяни разделял это желание привести большую идею к максимально условной, геометрически простой форме. И тот и другой в своей скульптуре осуществляли строгий отбор, отшелушивание случайного во имя главного. Поэтому и знаменитая "Спящая муза" великого румына, и строгие стелы каменных голов Модильяни содержат минимум деталей, только существенно важные, смыслообразующие, узловые, включенные в целое, как микрокосм в макрокосм. Много написано о влиянии Бранкузи на молодого Модильяни и, наоборот, о последующем влиянии Модильяни на Бранкузи. Но скорее всего это было солидарное понимание задач ваяния, взаимное обогащение и поддержка в мало понятных большинству усилиях постичь условный код пластической цельности. Они вместе ходили смотреть негритянскую скульптуру, вместе увлекались Египтом и в равной степени чуждались рабской передачи видимой натуры. "Сомневаться в явном" было в те времена свойственно многим большим мастерам. И простоследовать натуре не хотел решительно никто. Не потому, что красота мира перестала их волновать. Просто "сомневаться в явном" означало подозревать, что не все этим явным ограничивается. И вместо скучного повторения можно через обобщение и метафору сдернуть маску явного и приоткрыть чудо тайного, на чем, собственно, и строится победоносность творчества. Сравнение лица с яйцевидной колыбелью вдохновения или с неприступным утесом среди волнений и суеты так же правомерно в скульптуре или живописи, как и в поэзии. И здесь обнаруживается важнейшая точка их пересечения. Для Модильяни поэзия была просто жизненной необходимостью, и это знаменательно, поскольку родственное чувство к поэзии у художника - признак его особой одаренности. По общему свидетельству, Моди был просто переполнен стихами и всегда с охотой и готовностью читал друзьям из Данте, Д'Аннунцио, Леопарди или Бодлера.И в этой его погруженности в поэзию, быть может, кроется ключ к пониманию всего созданного им в живописи. "Модильяни очень жалел, что не может понимать мои стихи, и подозревал, что в них кроются какие-то чудеса", - вспоминает Анна Ахматова.Они познакомились в 1910 году и встречались всего несколько раз. На известном рисунке Амедео легким росчерком оставил ее фигуру навсегда задумчиво взлетевшей над белым пространством жизненного ложа. Тогда они оба были еще очень молоды и пока не создали всего того, что впоследствии составило славу каждого, но единство в причастности к поэзии сразу подружило их. "Мы иногда сидели под зонтиком на скамейке в Люксембургском саду, шел теплый летний дождь, около дремал старый дворец в итальянском вкусе, а мы в два голоса читали Верлена, которого хорошо помнили наизусть, и радовались, что помним одни и те же вещи". (А.Ахматова)К моменту парижской встречи Ахматова уже была поэтессой, а Модильяни - художником. Пересечение их дорог произошло в точке пересечения поэзии с изобразительным искусством и стало дополнительной отметкой на карте, подтверждающей правильность курса каждого. Все, или почти все, было еще впереди, но в своем наброске Амедео словно наметил очертания поэтического текста о судьбе Ахматовой, в настоящем уловив рифму ее продолжения. "Вероятно, мы оба не понимали одну существенную вещь: все, что происходило, было для нас обоих предысторией нашей жизни, его - очень короткой, моей - очень длинной". (А.Ахматова)Я скуп и расточителен во всем.Я жду и ничего не ожидаю.Я нищ, и я кинусь своим добром.Трещит мороз - я вижу розы мая.А между тем, скульптуру Модильяни и его первые живописные работы на выставках критика почти не отмечала, и продать тоже ничего не удавалось. И если поначалу такое невезение можно было воспринимать как временные трудности, то в дальнейшем неудачи стали обретать оттенок рокового постоянства. В связи с нехваткой элементарных средств к существованию история его жизни получалась подобной какой-то страшной сказке, в духе Андерсена, о странствующем художнике, обреченном на нужду и прозябание. Совершенно очевидно, что Модильяни не мог позволить себе хоть сколько-нибудь кокетничать с так называемой "широкой публикой", но попытаться понравиться "узкому кругу" покупателей, обладающих приличным вкусом, влившись, к примеру, в одно из модных на тот момент живописных течений, было возможно. В конце концов он мог, почти без ущерба для своей творческой свободы, посвятить хотя бы часть времени заработку. Но хотя у Моди случались голодные обмороки, он продолжал самозабвенно предаваться только лично его занимающим экспериментам в искусстве, не считаясь ни с какой конъюнктурой. Выяснилось, что он был скуп в оплате своим временем, своими взглядами того, что называется коммерческим успехом. И при этом неумеренно щедр и расточителен там, где дело касалось достижений в камне или на холсте. Не жалел ни сил, ни слабого здоровья, растрачивая все до последнего предела. Нет, он совсем не хотел быть нищим, но еще больше он не хотел отказываться от своего личного золотого прииска в искусстве. И второе было много важнее первого. Так вышло, что Модильяни оказался чужим и для "широких масс", и для "узкого круга". Его живопись, которой он все больше занимался, а с 1916 года занимался только ей одной, не слишком тепло принимали даже друзья-художники. Выбившись из обоймы, он вынужден был пройти свой путь, так ничего и не получив ни от матушки Фортуны, ни от Золотого тельца, а его картины с каждым годом становились все совершеннее. Ждал ли он славы? Конечно. Всякий надеется, что очевидность удачи разделят с ним и другие. Но в случае с Модильяни она явилась, не учитывая границы между жизнью и смертью, впрочем, со странной неизбежностью эстетической справедливости, как весна идет на смену зиме, ни у кого не спрашивая разрешения. А пока ему приходилось идти, храня и пестуя не "сосуд", а лишь "огонь, мерцающий в сосуде". Слава, не та, которая приходит, а та, которая остается, - явление редкое и жалует чаще тех, кому ждать ее приходится, "ничего не ожидая". В 1913 - 1914 годах Модильяни живет в "Улье" недалеко от Монпарнаса. Часто меняя мастерские, он все время метался между Монпарнасом и Монмартром. Названия этих мест для нас привычно овеяны каким-то празднично-артистическим флером. А между тем, в них заложена древняя история двух холмов: Монпарнаса - холма славы языческого бога Аполлона и его спутниц, и Монмартра - "горы страдальцев", места казни и самопожертвованияхристианских мучеников. Странным образом в его жизни даже бульвары носили пророческие имена. Ведь это он оказался в плену Славы и Жертвы, где одно без другого не существовало. Страшно прогремел 1914 год, когда Европу сотрясала Первая мировая война. Мир расшатался, все казалось неустойчивым, назревали "неслыханные перемены, невиданные мятежи". Соседями Модильяни в "Улье" были Сутин, Леже, Шагал. Список знаменитых имен можно продолжать и продолжать. Теперь стало реальным оценить качество того дивного меда, который добывали эти пчелы Парижа, хотя их место жительства, ветхое и перенаселенное, было малопригодным для этого. Зимой холодно, летом - жарко. "Так без сна проходили целые ночи. Вот уже неделя, как мастерская не убирается. Какие-то кости, скорлупа от яиц, пустые банки из-под бульона за2 су валяются повсюду. На полках соседствуют репродукции Эль Греко, Сезанна, остатки селедки, которую я делил на две части - голову на сегодня, хвост на завтра, и, слава богу, корки хлеба... Никто не покупал у меня картин. Я даже и не думал, что это вообще возможно". Это описание Марком Шагалом своей тогдашней жизни дает возможность представить себе, как жил в это же время Модильяни. Его ночи горели тем же голодным огнем, и успех был так же далек от него. Однако, как и Шагал, он пишет картину за картиной, изрисовывает целые блокноты по вечерам в "Ротонде" и других кафе, часто расплачиваясь рисунками за скромный ужин или чашку кофе. Эти рисунки теперь могли бы окупить бесчисленные пиры, но тогда хозяева принимали их разве что из сострадания, не подозревая ничего об их истинной ценности. Свою трудную жизнь Моди старался переносить достойно, не жалуясь, не прося помощи. Он все больше пил, здоровье ухудшалось, но львиную долю времени отдавал работе."Я хорошо знал Модильяни, видел его голодным, видел пьяным, видел его с кое-какими деньгами в кармане, но никогда я не видел Модильяни, которому бы изменило его благородство и великодушие". (Морис Вламинк)Долина слез мне радостнее рая.Зажгут костер - и дрожь меня берет,Мне сердце отогреет только лед.Запомню шутку я и вдруг забуду,Кому презренье, а кому почет.Я всеми принят, изгнан отовсюду.Именно эти годы вокруг военного 1914-го стали взлетной полосой для живописи Амедео. Среди жанров предпочтение отдано портрету. Модильяни всегда жадно впитывал все, что ему нравилось в искусстве, не боялся почти прямых подражаний и очевидных цитат. В ранней картине 1908года "Виолончелист" влияние Сезанна проступает с наивной откровенностью. Ценность этого поклона в сторону великого мастера обнаружится много позже, когда картины Модильяни совершенно преобразятся, как бы вобрав в себя все полюбившееся в Сезанне. Он сумел, пользуясь достижениями самых разных художников и даже целых эпох, приобрести только необходимое для формирования собственного канона. В ход шло все - от ранней античности до новаций живущего по соседству Пикассо. Если поначалу в живописи Модильяни присутствуют характерные черты взрывной разбросанности экспрессионизма, как, например, в портрете Диего Риверы (1914), и даже мертвенно-манерное дыхание прерафаэлитов, заметное в "Обнаженной" 1908 года и отчасти в картине "Еврейка" того же времени, то уже к 1915 году каждый следующий портрет Амедео подтверждает обретение им своего собственного пластического языка. Деформация пропорций в сторону их удлинения - всегда свидетельство предпочтения благородно-возвышенной трактовки человеческой сущности, достаточно вспомнить Эль Греко или Боттичелли. Однако у Модильяни подобная утонченность может соседствовать с нарочитой грубоватостью отдельных черт. Лиризм и изящество прорываются у него через сезанновскую простоту и размашистость цветовой лепки. Кстати, Сезанн не очень-то жаловал портрет. Среди импрессионистов больше других портретами занимался Ренуар, но, как и все созданное Ренуаром, они погружены в нежно тающую ваниль мечтательной чувственности. У Ван Гога портрет в большой степени сводился к автопортрету. Он переживал мир скорее через себя, чем через других. Все, что он видел, окружало плотным кольцом его раскаленный мозг, мучая ослепительными видениями. Совсем иными были поиски современных Модильяни молодых художников. Портреты в стилистике кубизма оказались слишком схематичны и, как ни странно, слишком психологичны(можно вспомнить знаменитый портрет Воллара кисти Пикассо). Такое анатомирование черт характера через черты лица и перевод этих сведений наязык геометрии совсем не увлекали Модильяни. Он как-то не вписывался нив одно вполне отчетливое направление, даже на время. Его творчество не имеет ясного деления на периоды, как у того же Пикассо. Моди не был гурманом в искусстве, подобно плодовитому испанцу, и меньше других искал чистого удовольствия от процесса своих занятий. В центре его внимания, как и раньше, оставался человек, его лицо, вообще его, человека, присутствие в мире. При этом портреты Модильяни, можно сказать, анти психологичны, так как он не пытался выявить чьи-либо скрытые особенности характера. Характер в его картинах оставался лишь маской беззащитности души, ее детского незнания своей силы, ее болезненного роста, ее особого свечения. Это замечательно видно в портрете Сутина1915 года. В этом лице прозрачно открывается вся нагота созидания личностью себя, весь тот клубок сомнений, переживаний, борьбы, каких-то попыток самозащиты, из коих и состоит каждый человек. Человек внутренне неустойчив, подвижен, жив, пребывает в поиске шаткого равновесия, но весь этот эмоциональный коктейль Модильяни приводит к замкнутой цельности, понимая, что только плотная структура облика может быть заполнена этой плавной подвижностью проявлений. Подобно Сезанну он предпочитает ясные объемы, но в них еще больше локальной обособленности, классической строгости и той элегантности силуэтов, которая невольно отсылает нас к сиенскому мастеру Возрождения Симоне Мартини. Сквозь портреты Моди часто проступают лики Ренессанса. На правах землячества они смело приходят в его живопись. Солнечно-оранжевый итальянский румянец загорается на щеках бледных парижан, появляется боттичеллевское протяженное превосходство фигуры в пространстве холста, тициановская торжественность белого воротничка из-под черного платья какой-нибудь скромной девочки возвращает ей царственное достоинство. Вообще, достоинство всякого гостя своих холстов он ценит так, как свое собственное, никак не корректируя своего отношения к ним в связи с разницей социального положения, возраста или пола. Он уважительно-восхищенной кистью щедро дарит им все богатство плотных голубых и сияющих солнечных красок, подхваченных со всех сторон линией, танцующей по бровям, ласкающей щеки и крепко обнимающей плечи. Отчетливость и глубина всего двух-трех выбранных цветовых доминант часто мажорной тональности живет в согласии с печальной грациозностью контура и траурными включениями черного цвета. Фактор времени, возраст, старение отсутствуют в его картинах. Там все пребывают в огнеликой молодости вперемежку с не изживаемым детством. Во всех этих лицах - друзей, натурщиц, детей, - которых он писал, всегда есть некоторая растерянность или с трудом преодолеваемая неуверенность в себе. Люди, как грустное и мужественное сообщество, как пассажиры обреченного на крушение корабля, предстают в прямоугольных окнах его полотен.Не вижу я, кто бродит под окном,Но звезды в небе ясно различаю.Я ночью бодр, а сплю я только днем.Я по земле с опаскою ступаю,Не вехам, а туману доверяю.Модильяни никогда не пытается искусственно загнать изображение в однажды отработанную формальную схему. "Поймав" свой стиль, он все же продолжает оставаться очень чутким к модели и в ней самой выявляет те"буквы", из которых возникает "слово" о неповторимости каждого. Хотя это не значит, что он смотрел на натуру не отрываясь, напротив, всегда предварял работу с моделью серьезным поиском основного композиционного решения еще в набросках, потом быстро, одним рывком, начинал и заканчивал портрет. Моди всегда относился к человеку бережно и уж точно без иронии или сарказма, хотя часто с улыбкой. Видно, как он добродушно посмеивается над пижоном Кокто, подчеркивая нечто марионеточно-бутафорское в его облике и манерах, и над чопорной мадам Помпадур. Забавной ему кажется гордо вскинутая головка его язвительной возлюбленной тех лет Беат-рисы Гастингс. Что-то чеховское есть в юморе Модильяни. Слово "смешной" или "смешная" можно употребить практически ко всем персонажам его картин, но при этом они вызывают скорее сочувствие. Модильяни никогда не изучает людей холодным, отстраненным взглядом, не использует их как"интересный материал", но, как бы проходя мимо, останавливается и прислушивается, принимая на себя излучение их переживаний. Все они смотрят с его холстов так, словно слышат ободряющие слова старого приятеля и прямо у нас на глазах добреют лицами. Чего нет в живописи Модильяни, так это самолюбования. Он всецело поглощен другими. К 1915 году он действительно находит своим чувствам адекватную художественную форму, а также ключ перехода от внешнего облика к высокому внутреннему пространству каждого человека. Чтобы его увидеть, порой нужно было закрыть глаза, и лишь затем находилась знаковая простота портретных очертаний. В портрете 1915 года поэт Макс Жакоб предстает скромным, немного трогательным человеком. Серый цвет костюма уравнивает его с серой стеной. Он занимает почти все пространство картины. Небольшие плечи увенчаны массивной головой с иконописным лбом. Жизнь глаз в этом лице заманчива. Их контуры как бы заполнены сероватым дымом, в котором едва теплятся зрачки. Этот человек весь полон играющего в нем пламени. Горячая поверхность лица существует в серо-холодном окружении. Только косяк красной двери отвечает его опаленности. Общая неказистость фигуры лысеющего сочинителя делает его беззащитным. Капельку элегантности несет в себе черный праздник галстука. Определенная душевная хрупкость и, вместе с тем, богатый источник внутренних сил одновременно обнаруживаются в портрете. Модильяни уже не было в живых, когда Макс Жакоб в немецком концлагере поддерживал заключенных, будучи сам на грани жизни и смерти. Скульптурная отчетливость в картинах Амедео уживается с общей декоративностью изображения, а необычайная яркость отдельных цветовых пятен уравновешивается локальным характером живописи в целом. В колорите он всегда достаточно сдержан и подает с особой тщательностью выбранный цветовой аккорд или даже только один яркий, насыщенный цвет. Как в портрете Кислинга 1916 года, где звенит и празднует ослепительная кобальтовая кофта любимого друга. Все в картине направлено на поддержание этого синего торжества: темные пятна цепких глаз, графическая отчетливость прически, серо-коричневая геометрия стены, переходящая в размытую бледность окна, свежая охра широкого лица, оттененного белизной рубашки. Богатство главного синего цвета неоднородно - его увеличивают сквозящие проблески холста и зеленовато-серые тени. Здесь опять монументально крупное явление фигуры в формате картины. Все это вместе оставляет впечатление умытой чистоты и какой-то могучести этого человека, бывшего рядом с Модильяни и в самые горькие для него часы. 1917 год - год тектонических смещений в жизни европейского общества, центром которых оказалась Россия, год тревожный, у одних вызвавший апокалиптические настроения, у других надежды на обновление мира. Именно этот год стал годом великолепного творческого расцвета Модильяни, хотя постоянство нищеты разрушительно сказывалось на здоровье, да и все вокруг, кажется, мало способствовало такому необычайному цветению. Кое-что в его делах немного улучшилось. Амедео познакомили с польским поэтом и любителем живописи, кроме того, ведущим торговлю картинами Леопольдом Зборовским. Знакомство это состоялось в 1916 году и стало его спасательным кругом и единственной безусловной удачей. Человек, идущий по жизни столь бескомпромиссно, невзирая на полное непонимание или просто равнодушие окружающих, вряд ли мог далеко уйти и реализовать свои возможности в абсолютном вакууме и безо всякой помощи.Глухой меня услышит и поймет.Я знаю, что полыни горше мед.Но как понять, где правда, где причуда ?И сколько истин? Потерял им счет.Я всеми принят, изгнан отовсюду.На пути итальянского упрямца появился наконец благодарный источник любви, восхищения и поддержки в лице семейной пары Зборовских. Они, подобно родной семье, всячески пытались уменьшить боль от его поражений и материальной неустроенности. Добрый Збо полюбил живопись Модильяни и его самого с первой встречи и навсегда. Он как будто один только и видел ясно всю необъятность его дара, оставаясь глухим ко всем хулителям своего нового друга. Поэзия словно протягивала руку, вечно читающему стихи Модильяни, через своего польского оруженосца. Торговля живописью шла у Зборовского с переменным успехом, и все же он с азартом взялся устраивать выставки Модильяни и продавать его картины. Добродушный, нежный, немного смешной, с выражением обаятельной преданности верного пса, смотрит он с его полотен, теперь уже своим личным присутствием доказывая их бесспорную художественную ценность. А тогда, в жизненно важный для Модильяни момент, как трудно было объяснить ее покупателям. В 1917 году произошла и еще одна встреча, изменившая жизнь Модильяни, с молодой художницей Жанной Эбютерн, которая стала его женой и матерью его единственной дочери. Эта любовь украсила три последних года жизни великого итальянца. Время спрессовывалось невероятным образом, укладывая десятилетия в месяцы и часы. Все лучшее было им создано именно тогда. Сказывалось какое-то подсознательное стремление успеть в эти, подаренные другом и любимой женщиной, немного отдалившие смерть, годы все, что он теперь уже мог сделать в живописи. А это были лучшие его портреты, среди которых много портретов Жанны и Зборовских, а также ставшие гордостью музеев и частных коллекций золотые ню в общем сердцевина, центр, итог всех, так высоко оплаченных им самим, достижений. К 1917 году относится известный "Портрет дамы в черном галстуке". В подвижном серо-зеленом пространстве холста красивое лицо на изящно изогнутом пьедестале шеи. Горит лихорадочный румянец щек, и при этом как бы смыт и едва проступает безразлично-печальный взгляд. Даже алое пятно рта, несмотря на откровенную яркость, не столь притягательно, как эти длинные исчезающие глаза. Голова коронована чернильным пятном волос. Белая рубашка строга и слишком деловита для этого прелестного лица. И, в унисон с прической, черная удавка галстука змеей обвилась вокруг шеи. Знакомый боттичеллевский силуэт, но обновленный эмансипированностью Венеры нового времени. Галстук губит эту дивную шею. Черная глыба прически, сменившая собою кватрочентисское золото, придает оттенок угнетенной усталости образу. Своего рода пророчество о женщине наших дней, и украшенной, и подавленной своим равноправием с мужчиной. Дама в черном галстуке имеет изысканный облик обреченной красоты и меркнет, как цветок на срезанном стебле, в яркой упаковке блузки. С 1916 года Модильяни живет в маленькой гостинице на улице Бюси. Зборовский в своей квартире предоставил ему под мастерскую самую большую комнату. Анна Зборовская тоже, как могла, заботилась о нем, часто позировала Амедео и всегда бывала снисходительна к порой неожиданно буйным проявлениям его характера. В портрете 1916 года она излучает тепло, как очаг доброты. В созвучие с теплыми красками лица вступают оранжевые вертикальные ритмы фона. Руки вообще не прописаны. Это заметно, но совершенно не мешает впечатлению полной законченности просто потому, что в данной системе линий и форм всего достаточно и все на своих местах. Другой портрет Анны Зборовской, 1918 года, композиционно очень жестко расчерчен. Все выстраивается вокруг центральной пластической дуги лица и шеи. Благородство удлиненных пропорций этого лица дополняется белым крылом совершенно королевского воротника в духе испанского портрета XVII века, белый силуэт которого замыкается янтарем брошки. Скульптурность, графичность и живописность равноправны в произведениях Модильяни, что является, быть может, самым удивительным их свойством. Он рифмует линии, подчиняет музыкальному ритму цветовое решение, с улыбкой вспоминает старых мастеров поворотами, позами, воротничками. Все повторяется, рефреном, качелями проносится из века в век. Этирифмы времени, звучащие ноты прошлого в настоящем он подмечал с любовью коллекционера. И в этом смысле был близок к Эдуарду Мане. В эти три года от 1917-го Амедео пришел таки к той простоте, о которой говорил Бранкузи. Если у Пикассо утонченно-плачущие силуэты ранних картин позднее в неоклассической серии сменяются монументальными, то Моди успешно совмещает изысканность с монументальностью, ни от чего не отказываясь и ничем не злоупотребляя. Сокращая мелкое в живописи и в жизни, он приобретал большее, обобщая, находил связность в том, что казалось разрозненным, сломанным, хаотичным. Обретая цельность на холсте, структурировал и уврачевывал мир вокруг. Он так спешил, что казалось, убегал от безразличия к себе публики и критики, от вечного безденежья, от болезни, убегал от мучающих его проблем, как от докучливой мухи. В 1918 году Жанна Эбютерн родила дочь, ее назвали тоже Жанной. Некоторое время они, все вместе, провели на юге Франции. Это стало возможным только благодаря Зборовскому, который посылал ежемесячно небольшие деньги. Изредка ему действительно удавалось продать что-то из картин Модильяни, но чаще это были деньги, полученные от продажи более популярной живописи. То, что Модильяни не понимали "массы", не удивительно. Они, какраньше, не понимали, так и теперь не понимают. Это их несчастье. Но почему так редко понимали "свои", такие же художники? Возможно, слишком были заняты собой или не находили в нем дразнящей новизны. А между тем ему ведь поразительно удавалось то, к чему тогда многие стремились - и органичная деформация, и безупречность колористических попаданий, и эмоциональная насыщенность при композиционной строгости. Было что оценить, было чему удивиться. Но он шел, как в тумане, не видимый никем. Когда этот туман рассеется, его уже не будет на свете. В 1918 году Амедео едва находил средства, чтобы содержать жену и ребенка. Зато он мог писать Жанну Эбютерн, обладавшую одним из тех красивых-некрасивых лиц, которые так нравились Модильяни. На портрете 1918 года она сидит в мире кирпично-красного, черного и голубого. Все длинное, продолговатое, протяжное - руки, шея, лицо. И нежно-голубые лепестки глаз, туманные, без зрачков, как осколки летнего неба. Это же небо отразилось в серой стене за ее спиной. Тяжелая пламенеющая дверь обрывает голубизну.почти сливаясь с красно-коричневыми рукавами и пучком темно-рыжих волос Жанны. Неожиданна эта умиротворенность и расслабленность фигуры, оказавшейся внутри цветовой схватки легкой прохлады с гнетущим жаром. Живопись цветом рождается и цветом себя утверждает. И если живописец Модильяни превзошел Модильяни скульптора, то, значит, он что-то важное понял именно в жизни цвета. Он готовил его, как особое блюдо, обильно приправляя вкраплениями оттенков. В одном из портретов Жанны Эбютерн черное платье кажется столь же далеким от черноты, как звездное небо. Часто выбранному цвету Моди придает прозрачную светоносность цветного стекла или матовый блеск оправленной в металл эмали. Такую эмалевую плотность имеют почти все лица в его портретах. И повсеместно диалог двух-трех красок ему дороже многословной пестроты. Будучи беден, Модильяни все-таки оставался царски богат способностью, заключая в раму, освобождать человеческий облик от всего случайного, искусственного, наносного и, не прибегая к лести, драгоценно украшать его. А окружающую, пусть самую убогую, обстановку превращать в совершенное пространство пребывания. Он остро чувствовал, что действительно важно, а что можно не заметить. Монументализация человека - характерная особенность всех его работ. Фигуры масштабны, крупны, часто касаются головой или плечами границ холста. Им как бы тесновато, потому что они больше любых рамок. Ведь это люди, которые всегда больше того, что о них думают, жизнь которых меньше их самих, по-возрожденчески гордые, невзирая на то, какую смехотворную долю отводит им судьба, и красивые - какой бы нелепой внешностью ни наградила их природа. Внутри любой видимости они неизменно перерастают границы временного, как огненные языки живой энергии, запертые в серые будни. Может быть, поэтому всегда охристо-оранжевый сплав формирует их лица, и нет там праха - одно свечение. Свечение в его картинах - это какое-то слияние функций цвета и света водно светоцветие. В 1917 - 1919 годах написаны самые известные его ню. Вообще, женские портреты и ню выдают в нем не только большого художника, но и любимца женщин. Он просто не мог не нравиться. Благородная южная красота, энергичная целеустремленность, королевское достоинство при нищенской жизни - все это вызывало интерес, восхищение и сочувствие у самых разных женщин, которые часто бесплатно позировали ему, подкармливали и старались поддержать. Не затрагивая сложных перипетий его личной жизни, тем не менее легко предположить, что она была бурной. И все-таки "прекрасной Дамой" - единственной и неизменной - теперь была только живопись. В том, что касалось женщин, эта живопись жизнелюбива и оптимистична. Ими он любуется, ими оправдывает мир, красотой их тел уравновешивает нестройность всего остального. Обнаженные фигуры Жанны Эбютерн, как и ее портреты, хранят в себе отблески счастья. Модильяни все же не стал трагическим художником, подобно Ван Гогу. Никакая тьма не смогла бы заставить его забыть солнечный свет своей страны. Он умел любить и умел быть счастливым. Ню в творчестве Модильяни особая, необычайная высота. Трудно поверить, что эти плодоподобные тела, писанные горячими красками, излучающие гармонию и покой, создавались полуголодным, зависимым от вина, измотанным жизнью человеком, в пустых холодных комнатах, которые он, как солнцем, наполнял великолепными образами, обладающими какой-то осенней урожайной полнотой в концентрации каждого цвета и звонкой объемностью. Женщина становилась оплотненным дыханием любви, образующим текучую музыку линий, плавную нежность силуэта и контрастную к любому сопоставлению внутреннюю освещенность. Кажется ни до, ни после Модильяни никто не преподнес ее образ в таком редком соединении яркой чувственностис поэтическим преклонением. В результате притягательность этих тел уподобляется притягательности горного пейзажа. Красное покрывало оказывается огненной землей, стена или подушка - густой лазурью воздуха и воды, и между ними, среди них - женская фигура - как средоточие всех стихий, переплавленных в золото ее склонов и оврагов. Терракотовые и голубые волны баюкаютянтарное течение тел, мягкая пластика которых передается с помощью нескольких, просвечивающих друг в друге, охристых тонов. Когда обнаженная на белом (ню 1917 г.) и черный фон вязкой тьмой охватывает ее сверху, а снизу ослепительная белизна с голубыми проблесками теней - все иначе. Жесткая графичность контура сковывает плотную теплоту бедер и плеч. Есть тревога даже во взгляде женщины. Она на краю белого в преддверии черного, и это пограничное состояние как будто таит в себе предчувствие неизбежной драмы. В мае 1919 года Модильяни вернулся с прибрежного юга в Париж, вер-нулся, чтобы остаться там навсегда. 12 июля он шагнул в свое тридцать шестое лето. В августе Зборовский выставил в Лондоне двенадцать его картин. Несколько из них купили, и были хорошие отзывы в прессе. Казалось, забрезжила надежда, лед начал таять. Амедео посылает матери вырезки из газетных статей. Но надежды растворились вместе с летом. На "Осеннем салоне" продать опять ничего не удалось. В печати не было никакого отклика. Денег катастрофически не хватало. Зимой он стал пугающе слабеть - болезнь прогрессировала. Он постоянно пил, иначе уже просто не мог работать, не хватало собственной энергии, а ее надо было чем-то восполнять. Работал как зверь, борясь с приступами кашля, ярости и отчаянья. Он никого к себе не пускал, сам часто бродил по осенним улицам и бульварам, бесплатно раздавал свои рисунки. Жизненная накипь безнадежности душила его. Весны Амедео так и не увидел. Зимней ночью, охваченный стихией саморазрушения, он никак не хотел уходить с обледеневшей скамейки, которая под действием выпитого вина казалась ему "тихой пристанью". Это был конец. На следующий день он слег - врачи диагностировали туберкулезный менингит. Жанна не отходила от его постели, а рядом на мольберте стояла последняя картина.24 января 1920 года, на рассвете, в "больнице для бедных и бездомных", скончался Амедео Модильяни. А на следующий день его двадцатитрехлетняя жена отказалась от жизни, перешагнув через карниз своего окна.В "Ротонде" совершенно подавленные друзья - Кислинг и Сальмон - собирали деньги на цветы и похороны. Для семьи Зборовских смерть Модильяни была личным горем. Маленькую Жанну забрал к себе в Италию брат художника - Эммануэле Модильяни. Через год, при содействии Зборовского, с оглушительным успехом прошла большая ретроспективная выставка Модильяни. За его картины покупатели предлагали астрономические суммы. Маститые критики заходились от восторженных похвал, а маршаны радовались, если раньше успели приобрести что-то по дешевке. Круг замкнулся.Не знаю, что длиннее - час иль год,Ручей иль море переходят вброд?Из рая я уйду, в аду побуду.Отчаянье мне веру придает.Я всеми принят, изгнан отовсюду.Всеми он был изгнан и теми же теперь был принят. В поэзии нет линейного времени, поэтому неудивительно, что сначала Вийон говорит о будущем и лишь затем о прошлом.МОДИЛЬЯНИ ОБ ИСКУССТВЕМилая Италия! Хочу вернуться в Ливорно - для духовного возрождения. Я ни работник, ни хозяин. Художник должен быть свободен, жить без привязей. Эта жизнь особенная. Впрочем, если кто и живет нормальной естественной жизнью, так это только крестьянин, земледелец. Чтобы работать, мне необходимо живое существо, необходимо видеть его перед собой. Абстракция иссушает, убивает - это тупик. Поостережемся углубляться в подпочву бессознательного; это уже пытались де-лать Кандинский, Пикабия и другие. Организовать хаос... Чем дальше копаешь, тем больше впадаешь в нечто бесформенное. Попробуем организовать форму, сохраняя равновесие между пропастями и солнцем. Человеческое лицо - наивысшее создание природы. Для меня это неисчерпаемый источник. Я всегда оставляю кое-что про запас, никогда не надо выкладывать в живописи все до конца. Линия - это волшебная палочка; чтобы уметь с ней обращаться, нужен гений. Если бы у меня была мастерская, как у других!.. Но эта бродячая жизнь тоже имеет свои хорошие стороны. Не говори мне о кубистах. Они ищут только средства, не обращая внимания на жизнь, которая этими средствами распоряжается. Гений должен постигать ее сущность сразу, с первого взгляда. Вдохновение - нежный шелест ветра, чреватый бурей. Мы ощущаем его вокруг себя и в себе. Он может превратиться в бурю, и нужно быть хорошим моряком, чтобы справиться с ней. Пошлый покой - это бедствие, безнадежность.СОВРЕМЕННИКИ О МОДИЛЬЯНИУ него была голова Антиноя и глаза с золотыми искрами - он был совсем не похож ни на кого на свете. Голос его как-то навсегда остался в памяти. Я знала его нищим, и было непонятно, чем он живет, - как художник, он не имел и тени признания.Анна АхматоваХолсты Модильяни о многом расскажут последующим поколениям. А я гляжу, и передо мной друг моей далекой молодости. Сколько в нем было любви к людям, тревоги за них! Пишут, пишут - "пил, буянил, умер"... не в этом дело. Дело даже не в его судьбе, назидательной, как древняя притча. Его судьба была тесно связана с судьбами других; и если кто-нибудь захочет понять драму Модильяни, пусть он вспомнит не гашиш, а удушающие газы, пусть подумает о растерянной, оцепеневшей Европе, об извилистых путях века, о судьбе любой модели Модильяни, вокруг которой уже сжималось железное кольцо.Илья ЭренбургКогда я ему говорил: "С твоим здоровьем неблагополучно, поезжай лечиться", - он на меня смотрел в такие моменты, как на своего врага, и отвечал: "Не читай мне нотаций". Он ведь был дитя звезд, и реальная действительность для него не существовала.Леопольд ЗборовскийЧто я могу сказать о нем такого, что еще не было сказано? Что он был для меня почти что братом, что я любил его и часто им восхищался? И что мы с Сальмоном сделали все, чтобы достойно его похоронить... Несчастный и великий Амедео...Моисей Кислинг________________________________________________КОРОТКО ОБ АВТОРЕ: Бачурина Ирина Евгеньевна по образованию скульптор. Окончила МСХШ, затем МГХИ им. Сурикова, факультет скульптуры. Параллельно с творческой много внимания уделяет педагогической работе, пре-подает по авторской программе историю зарубежного искусства в одной из московских гимназий. Сотрудничает с московскими театрами, увлекается созданием кукол-марионеток. С 1995 года постоянно выступает настраницах журнала "Юный художник".В 2001 году в "Библиотечке "Юного художника", серия "XX век: страны, мастера", вышел ее очерк, посвященный французским скульпторам А.Майолю и А.Бурделю. |

|

|

© ibachurina |